11:30「ねっか」蒸留所に到着・蒸留所内見学

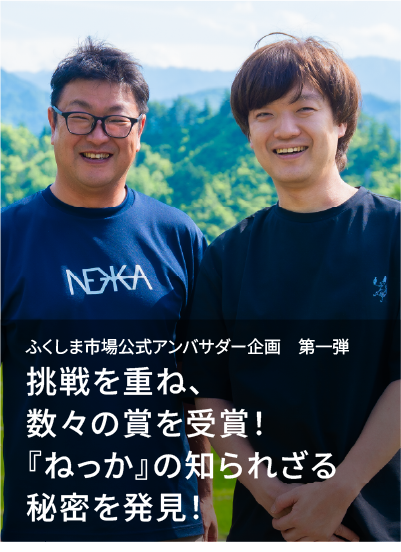

地域の風土・歴史・未来と真摯に向き合いながら、独自の酒づくりを続ける「ねっか」。代表の脇坂さんご本人の案内で、蒸留所の内部とその背景にあるストーリーをたっぷりと伺いました。

米焼酎づくりで地域を守る──只見町「ねっか」の挑戦

農作業小屋から始まった、

只見の米焼酎づくり

「もともと農作業小屋だったんですよ。すごい煩雑なところで、自分たちでコンクリート打ったりしてね」

そんな言葉とともに案内されたのが、現在の焼酎蒸留所。地元の米農家と脇坂さんたちが、手づくりでスタートを切った現場です。

高齢化と過疎が進む只見町では、農閑期に仕事がないことから若者のUターンも難しいのが現状です。

「だからこそ通年雇用が必要。農業だけじゃ無理。でも酒蔵があれば、雇用も生まれる。只見の田園風景も守れる。米焼酎づくりは、只見の田園風景と暮らしを守る手段です」

地元のお米で、

地元のお酒をつくりたい──

特産品焼酎免許の取得

「日本酒の新規免許は、60年以上出てないんですよ。廃業した蔵の免許を酒蔵ごと購入する方法もあるのですが、相場で2億円以上。まあ……難しいよねって」

只見のお米でお酒をつくり、只見の田園風景を守りたい。そんな思いを持ちながらも、立ちはだかる現実的な壁。その中で脇坂さんたちが目をつけたのが「特産品焼酎免許」でした。

「とはいえ、これも条件は非常に厳しいんです。まず、すでに建物設備があることが前提。しかも、お酒は試作すらできない。無免許でつくれば密造酒扱い。つまり、造れるかどうかも、売れるかどうかも分からないまま、決断を迫られたんです」

脇坂さんたちは、農作業用の小屋を自らリノベーション。お酒の試作ができない中でも、日本各地の米焼酎を飲み比べながら、自分たちの目指す味を模索。高知や熊本にも足を運び、現地の蔵元と話を重ねながら、理想のかたちを探ります。

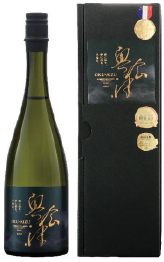

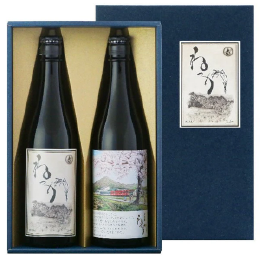

多くのハードルを乗り越え、2017年には特産品焼酎免許をわずか6か月という異例のスピードで取得。2020年には輸出用清酒免許も取得し、只見町から世界へとその歩みを進めています。

子どもたちの“20歳の自分”に贈る焼酎

ねっかの取り組みのひとつに、小学5年生の子どもたちが田植えや収穫を体験し、自分たちで育てたお米を使って焼酎づくりを学ぶ授業があります。学習発表会では親や大人たちに成果を伝える機会を設け、子どもたちが主体的に関わる貴重な場となっています。

この授業で仕込まれた焼酎は、9年後の20歳の成人式に手渡しされます。

「みんな進学で町を出ていくけれど、20歳の成人式はみんなで最初に戻ってくるタイミング。お酒を渡すことで、もう一度地域と関わるきっかけにしてほしいんです」

「只見に戻る」ことだけが地域との関わりではありません。イベントでふらりと立ち寄る、友達を連れて遊びに来る、小学生の時に学んだ「ねっか」のことを誰かに話す。そんな何気ない行動の一つひとつが、地域との立派なつながりになります。

「“これ、自分で育てたお米でできた焼酎なんだ”って言えるのって、すごくいいですよね。忘れられない記憶になるんです。これは日本酒ではできない。長期保存できる焼酎だからこそなんです」

こうした体験は、子どもたちから親世代へと受け継がれ、地域への意識にも静かに、確かな変化をもたらしています。